작은 창자 400만개 융털이 영양소 흡수

‘어린이 과학 형사대 CSI’ 글: 고희정 그림: 서용남 가나출판사

‘어린이 과학 형사대 CSI’ 글: 고희정 그림: 서용남 가나출판사

옛말에

‘밥이 보약’이라는 말이 있습니다. 아파서 밥맛이 없을 때면 어른들께 꼭 듣게 되는 말인데요. 사실 이 말은 과학적으로도 맞는 말입니다. 음식물

속에 들어있는 영양소는 우리 몸을 만드는 재료로 쓰일 뿐 아니라, 활동하는 데 필요한 에너지를 공급해 주기 때문입니다. 특히 자라나는

어린이들에게 균형 잡힌 영양의 공급은 아주 중요한데요. 동아일보 17일자 A28면에는 ‘한국인 영양균형 깨졌다’는 기사가 실렸네요. 영양소가

부족한 것도 문제지만 영양소 간의 균형이 맞아야 된다는 것입니다. 많이 먹는 것보다 제대로 먹는 것이 중요하다는 말인데요. 오늘은 음식물이

어떻게 소화 과정을 거쳐 우리 몸의 영양소로 흡수되는지 알아보고, 소화 과정 중 일어나는 재미있는 몸의 현상에 대해서도 알아보겠습니다.

○ 영양소란?

영양소란 식품의 성분 중 몸속에서 영양적인 작용을 하는 성분을 말합니다. 우리 몸을

만들고, 에너지를 제공하고, 몸의 생체 기능을 조절하는 데 쓰이는 것들이죠. 우리가 음식물을 먹는 건 바로 이 영양소를 얻기 위해서입니다.

건강을 지키기 위해 반드시 섭취해야 하는 영양소 중 탄수화물, 단백질, 지방을 3대 영양소라고 합니다. 주로 우리 몸을 구성하고, 에너지를

만드는 데 쓰이죠. 그 밖에 비타민, 무기 염류, 물은 에너지원은 아니지만 몸을 구성하거나 생명 활동을 조절해 줍니다.

이번에

동아일보 기사에 실린 내용은 우리나라 사람들이 칼슘은 적게 먹고 인은 너무 많이 섭취하고 있다는 것입니다. 칼슘과 인은 뼈와 치아를 구성하는

영양소인데, 둘이 복합적으로 작용합니다. 그런데 칼슘과 비교해 인을 너무 많이 섭취하게 되면 작은창자에서 칼슘의 흡수를 방해해 뼈 건강에 영향을

줄 수 있다는 것입니다. 인은 쌀이나 고기 같은 주식만 먹어도 충분히 권장량을 섭취할 수 있지만 칼슘은 우유, 멸치 등을 일부러 먹어야 하고,

또 짜게 먹는 습관이 칼슘을 배설시키기 때문이라고 합니다. 그러므로 커피믹스나 콜라와 같은 가공식품의 섭취를 줄이고, 짜게 먹는 습관을 바꾸는

것이 중요하다고 지적합니다.

○ 소화란?

우리

몸은 음식물 속의 영양소를 어떻게 흡수하는 걸까요? 음식물에 들어있는 영양소를 우리 몸에 흡수하기 쉽도록 잘게 분해하는 과정을 ‘소화’라고

합니다. 음식물이 입으로 들어오면 먼저 이가 음식물을 잘게 부숩니다. 그럼 혀가 음식물을 침과 잘 섞이게 한 다음, 목구멍으로 넘겨줍니다. 이때

침은 탄수화물을 분해시킵니다. 목구멍으로 넘어간 음식물은 가늘고 긴 식도로 갑니다. 식도는 음식물을 마치 지렁이가 꿈틀꿈틀 움직이는 것과 같은

연동운동을 해서 음식물을 위로 보내줍니다.

위는 주머니 모양으로, 갈비뼈 아래 왼쪽 배에 있습니다. 크기는 보통 자기의 신발만

합니다. 위에는 위액이 들어 있어서 단백질을 분해해 줍니다. 위에서 분해된 음식물은 다시 십이지장으로 보내집니다. 십이지장이라는 이름은 길이가

손가락 12개만 하다고 해서 붙여진 이름입니다. 간에서 만들어진 쓸개즙과 이자에서 만들어진 이자액이 모이는데, 쓸개즙은 지방의 분해를 도와주고

이자액은 탄수화물, 지방, 단백질을 모두 분해해 줍니다.

십이지장을 지난 음식물은 다시 작은창자로 보내집니다. 작은창자는 매우

길고 가는 관으로, 다 펴면 길이가 6∼7m나 됩니다. 탄수화물과 단백질을 분해하고 아주 작게 분해된 영양소를 흡수합니다. 작은창자 벽에는

손가락처럼 접혀 있는 융털이 400만 개나 있습니다. 이 융털을 다 펼치면 표면적이 200m², 60평형 아파트 크기 정도로 넓다고

합니다.

작은창자에서 대부분의 영양소가 흡수된 후에는 작은창자를 감싸고 있는 굵고 잘록잘록한 모양의 큰창자로 보내집니다. 그리고

큰창자를 지나면서 물이 흡수되고 나면, 남은 쓸모없는 찌꺼기는 항문을 통해 대변으로 배출됩니다.

○ 어떻게

이동할까?

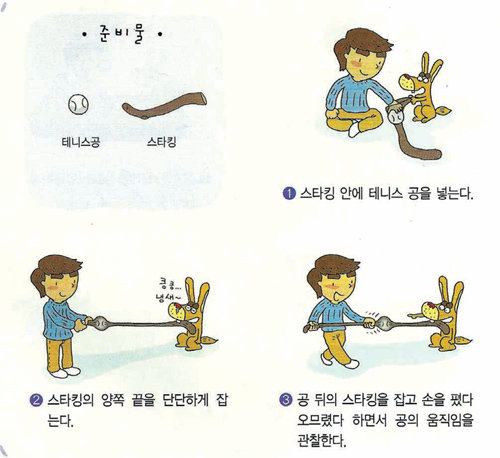

식도, 작은창자, 큰창자 등의 소화기관에서 음식물은 연동운동을 통해 이동합니다. ‘꿈틀거리며 움직인다’는 뜻으로,

지렁이가 꿈틀거리며 움직이는 것과 같이 근육의 수축에 의해 음식물을 이동시키는 것입니다. 그림과 같이 스타킹에 공을 넣고 움직여보면, 손가락을

오므릴 때마다 공이 조금씩 앞으로 나가는 것을 볼 수 있습니다.

○ 소화로 사망 시간을

알아낸다?

음식물이 소화되기까지는 여러 단계의 복잡한 과정을 거쳐야 합니다. 입에서 항문까지의 거리는 8.5m 정도.

소화되는 데 걸리는 시간도 아주 깁니다. 사람마다, 음식마다 다르긴 하지만 보통 12∼24시간 정도 걸립니다.

입에서 씹고 넘기는

데는 5∼30초 정도가 걸리고, 식도를 타고 내려가는 데는 7∼10초 정도, 그리고 위에서 6시간, 작은창자에서 8시간, 큰창자에서 10시간

정도 머무릅니다. 그래서 사망자의 위에서 소화되고 남은 음식물, 즉 ‘소화잔사물’을 검사해 보면 많은 것을 알 수 있습니다. 사람이 사망하면

몸속에 있는 음식물은 더이상 소화되지 않고 그대로 남아 있기 때문입니다.

음식물이 소화기관 어디에 있고, 얼마만큼 소화됐느냐에

따라 사망자가 식후 몇 시간 후에 사망했는지를 추정할 수 있습니다. 만약 위에 소화가 덜 된 음식물이 남아 있다면, 음식물을 먹고 나서 얼마 안

돼 사망한 것이고, 반대로 위가 텅 비어 있다면, 음식을 먹고 나서 한참 지난 뒤에 사망했음을 알 수 있는 것입니다.

○ 소화 과정을 눈으로 봐요

서울 종로구에 위치한 국립어린이민속박물관에서는 특별전 ‘똥 나와라 똥똥’을 열고 있습니다. 똥의 순환적 가치를 주제로, 똥이 만들어지는 과정과 동물들의 똥 속에 숨은 비밀, 똥의 순환과 생태 등 다양한 과학적 내용을 배울 수 있습니다. 인천 계양구에 위치한 인천어린이과학관에서는 인체를 이루는 각 기관이 하는 일을 재미있게 체험할 수 있습니다.

고희정 작가

'과학과 기술 이야기' 카테고리의 다른 글

| 1988년과 2015년 한국경제 비교.… GDP 7배 됐지만 ................. (0) | 2015.12.17 |

|---|---|

| 대한민국이 먹고살 '新성장 동력'을 찾아라 (0) | 2014.03.06 |

| [대덕포럼] 에너지기술, 이제 스마트를 입자 (0) | 2014.02.28 |

| 새로운 디지털 시대/ 구글의 에릭슈미트 회장 (0) | 2013.05.30 |

| 하늘은 왜 파란색일까 (0) | 2012.09.05 |